原標題:癌癥從何而來,又為何難以治愈?

原文作者丨[美]雅典娜·阿克蒂皮斯

摘編丨安也

《狡猾的細胞:癌癥的進化故事與治愈之道》,[美]雅典娜·阿克蒂皮斯 著,李兆棟 譯,中信出版(35.870, 0.75, 2.14%)集團2021年6月版。

大約20億年前,多細胞生物出現,生命隨即也開始了與癌癥的苦苦糾纏。我們想到地球生命的時候,通常浮現在腦海中的就是動物和植物這樣的多細胞生物,其組成包含不止一個細胞。從根本上來講,多細胞生物的細胞通過它們之間的分工、合作和協調,來完成其生存所需的所有功能。而另一方面,單細胞生命形式(如細菌、酵母和原生生物)則只由一個細胞組成,該細胞獨立完成使其自身存活的所有工作。

在多細胞生物在演化長河中贏得一席之地之前的數十億年里,我們這個星球一直都由單細胞生物主宰著。在單細胞生物占據統(tǒng)治地位的20億年里,世界上是沒有癌癥的,然而隨著多細胞生物的到來,我們的世界也迎來了一位新成員:癌癥。

癌癥是我們的一部分,從我們以多細胞生物的形式存在伊始,癌癥就成了我們身體里的一部分。從埃及木乃伊到中美洲和南美洲的狩獵采集者,我們在這些古人類的骨骼中都發(fā)現了癌癥的遺跡。科學家在170萬年前活動于“人類搖籃”南非的人類祖先的骨頭中發(fā)現了癌,而癌癥的化石證據則可以追溯到更久以前:幾千萬年甚至幾億年前的哺乳動物、魚類和鳥類的骨骼當中就有癌存在了。早在恐龍統(tǒng)治我們這個星球的時候,甚至更早,在生命還以微觀形式存在的時候,癌癥就已經出現了。癌癥,始于我們所知的大部分生物存在之前。

要想有效控制癌癥,我們必須了解其背后在演化上和生態(tài)上的動力。而且,我們還必須改變我們思考癌癥的方式,不再把癌癥當成一個我們需要暫時面對且能夠從容應對的挑戰(zhàn),而是將其視為我們人類作為多細胞生物而擁有的一個組成部分。在多細胞生命從演化中產生之前,癌癥是不存在的,因為那時并沒有能夠容納癌細胞增殖并最終侵入的生命有機體,然而多細胞生命一旦出現,癌癥就應運而生。而作為多種細胞之間相互合作的多細胞生物的典范,我們人類終將無法擺脫與癌癥不可分割的命運。

電影《抗癌的我》(2011)劇照。

與癌癥苦苦爭斗的并非只有人類

在這里,我們將看到多種細胞如何構成了我們的身體,它們以多種不同形式協作,使我們的身體正常運轉——例如,控制細胞增殖,將資源分配給有需要的細胞,以及構建復雜的器官和組織結構。我們還將看到癌細胞是如何演化出利用我們身體里的細胞協作特性的能力的:不受控制地增殖,掠奪我們體內的資源,甚至將我們的身體組織變成專供癌細胞自身生存的理想之所。簡而言之,癌細胞在這場構成多細胞生命基礎的最基本的游戲當中,極盡欺騙之能事。

更好地了解癌癥的本質能夠幫助我們更有效地預防和治療癌癥,也讓我們看到,與癌癥苦苦爭斗的并非只有我們人類,其他各式各樣的多細胞生物都受到癌癥的影響。我們與癌癥在演化上的關系造就了今天的我們。而且,如果我們想要真正理解什么是癌癥,我們就必須要弄明白它是如何演化的,以及我們是如何與之一起演化的。

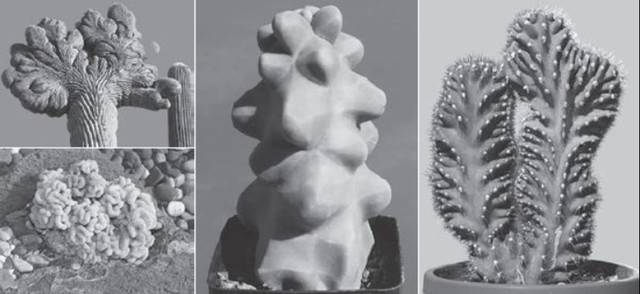

要認清什么是癌癥,以及它是如何演化的,我們可以將目光轉向自然界。鳳頭仙人掌就是一個最美的例子。由于損傷或感染,仙人掌頂端的細胞有時會發(fā)生變異。這些變異會破壞植物生長過程中控制細胞增殖的正常程序,從而經常導致仙人掌形成某些異乎尋常的構造:看起來像頭戴王冠的沙漠仙人掌,外觀像大腦的盆栽仙人掌,以及具有多角形幾何結構、讓人聯想到現代藝術的花園仙人掌。鳳頭仙人掌因其美麗而獨特的變異構造,受到專業(yè)植物學家以及愛在自家后院擺弄仙人掌的愛好者們的追捧。

由于正常的生長模式遭到破壞,仙人掌會長得奇形怪狀,從而造就了許多美麗而獨特的生長模式,與動物的癌癥相似。植物身上這些類似于癌癥的現象被稱為綴化,可能對其適應環(huán)境的能力產生負面影響,包括開花變少,或者更易受傷、患病。不過,如果照料得當,這些植物也能夠帶著這些類似癌癥的形式存活數十年。

圖片從左至右、從上到下依次為:鳳頭仙人掌(Carnegiea gigantea);“大腦仙人掌”(Mammillaria elongata cristata);“圖騰柱仙人掌”(Pachycereus schottii f. monstrosus)和牙買加天輪柱(Cereus jamacaru f. cristatus)。

很多年前,我在亞利桑那州第一次看到鳳頭仙人掌時,就被它美麗的幾何構造吸引住了。回到酒店之后,我花了幾個小時的時間觀賞這些自然生物構造的照片,并閱讀了它們的相關資料。我了解到,變異鳳頭仙人掌的生長模式被打亂的原因,有時是暴風雨造成的破壞,有時是細菌或病毒感染,有時是其生長過程中發(fā)生的遺傳突變。

我還了解到,破壞植物生長方式的變異并非仙人掌所獨有——從蒲公英到松樹,它們在許多植物身上都會發(fā)生。有一個術語專門用來描述植物中這些被打亂的生長模式,叫綴化(fasciation)。綴化植物通常比它們非綴化的近親更嬌弱,它們有時不能正常開花,因此也就更難再生與繁殖——但是,園丁和植物學家常會悉心照料綴化植物,幫助其繁殖。而在精心照料下,鳳頭仙人掌及其他綴化植物能夠帶著這些類似癌的形態(tài)結構存活達數十年之久。

為什么癌癥在所有形式的多細胞生物中會如此普遍?

了解鳳頭仙人掌,讓我開始著迷于探索來自不同生命形式的癌癥。當時我心想:如果我們要理解癌癥——了解什么是癌癥,以及它為什么會威脅到我們的健康和生命,那我們就需要知道癌癥從何而來,這也就意味著我們要穿過演化之樹,去探尋癌癥在生命演化上的起源。在繼續(xù)了解癌癥演化起源的過程中,我發(fā)現癌癥和類癌癥的結構在多細胞生物中隨處可見。不單單是仙人掌,無數其他生物都會生長出這種類似癌癥的結構。我找到了長著類似癌組織的蘑菇、珊瑚、藻類以及昆蟲的照片,并發(fā)現癌癥在各種動物中也很常見,不論是野生動物、動物園里的動物,還是與我們同住一個屋檐下的家養(yǎng)動物。

我想弄清楚,為什么癌癥在所有形式的多細胞生物中會如此普遍?癌癥之所以成為多細胞生命獨有的問題,正是因為多細胞生命由許多細胞組成,這些細胞通常要相互配合,調整各自的行為,使我們成為具有功能的生物。單細胞生命形式不會患上癌癥,因為它們僅僅由一個細胞組成,也就是說,對單細胞生物而言,細胞的增殖就是其生命的繁殖,二者毫無二致。但對于多細胞生命而言,過多的細胞增殖會破壞整個生命體的正常生長和組織結構。

可能你會覺得自己是一個不可分割的整體,但實際上,我們每個人都由數萬億個細胞組成,這些細胞無時無刻不在互相交流并協調彼此的行為,從而使我們體內的各項功能正常運轉。我們體內的細胞數量多得令人難以置信,是地球上人口總量的4000多倍。我們每個人就是30萬億個正在互相合作、演化、消耗能量、計算、表達基因并生產蛋白質的細胞,每個人的身體都是一個世界。這些細胞中的每一個都像是我們體內的一個小矮人,從環(huán)境中獲取信息,并通過復雜的遺傳基因網絡處理這些信息,再根據這些輸入的信息改變行為,做出反應。

每個細胞都有自己的一套基因組、自己對基因的獨特表達(即該細胞正在制造的特定蛋白質),以及自己獨特的生理狀態(tài)和行為。細胞在我們身體內部的合作令人嘆為觀止。這30萬億個細胞是如何讓我們看起來像擁有一系列特定目標的單一實體生物的?是什么讓這么多的細胞如此協調統(tǒng)一?

這些問題的一個答案可以從演化生物學中找到:之所以我們在行為和感覺上像一個有機的整體,是因為演化把我們每個人塑造成了一個不同細胞相互合作的社會。或許,我們之所以覺得自己像一個完整不可分割的存在,是因為演化讓我們作為一個整體如此行事。近10億年的演化歷程塑造了多細胞生物體,讓每個細胞的行為方式有利于細胞合作社會,即多細胞生物體的生存和繁殖。

我們體內的細胞會限制自身的增殖、實行任務分工、協調資源利用,甚至會為了整個生物體的利益而選擇自殺。我們體內的協調合作的規(guī)模,是人類迄今為止從未達到的:我們體內的細胞成功造就了一個烏托邦,它們?yōu)榱苏麄€身體的利益,共享資源、維護共同生存的環(huán)境、調控著每一個細胞的行為。

電影《抗癌的我》(2011)劇照。

然而,細胞之間的協作有時候也會破裂。協作的破裂會引發(fā)體內的一系列演化和生態(tài)程序,最終產生細胞之間相互欺騙的終極形態(tài):癌癥。當有些細胞停止為了多細胞生物體的利益而協作,開始過度使用資源、破壞體內的公共環(huán)境,并失控地增殖擴張的時候,癌癥就出現了。盡管這些狡詐的細胞會殃及它們所在的身體的健康和生存,但與體內的正常細胞相比,它們卻具有演化上的優(yōu)勢。

需要同時具有兩種視角才能了解什么是癌癥

盡管我們感覺自己像是一個個不可分割的個體,但從根本上講我們并非如此。演化把我們塑造成多細胞生物,令我們具有不可思議的功能,但我們無法改變我們由一大群細胞組成的事實。也正因為我們由一大群細胞組成,演化過程會在我們體內自然發(fā)生,細胞能夠像自然界中的生物一樣演化。這對思考我們自身來說是一個非同尋常的視角。在傳統(tǒng)觀念中,我們是單一的整體,是相對靜態(tài)的“自我”。但其實,不僅我們的身體由數萬億單個細胞組成,而且這數萬億細胞組成的群落一直處在不斷變化之中。我們不是一個不可分割的實體,而是由許多實體組成。隨著我們年齡的增長,組成我們的細胞群體不斷變化,通常朝著讓我們更容易得癌癥的方向發(fā)展。

當然,細胞是我們身體組成的一部分,但它們也可自成獨立的王國。細胞可以表達基因,可以處理信息,也能做出各種舉動——遷移、消耗資源,并建立細胞外結構,如組織結構。此外,它們也在我們體內復雜的生態(tài)環(huán)境中不斷演化。細胞是我們的一部分,細胞同時也是在我們身體內部不斷演化的特殊實體——我們需要同時具有這兩種視角才能了解什么是癌癥,以及我們?yōu)槭裁慈菀谆忌习┌Y。

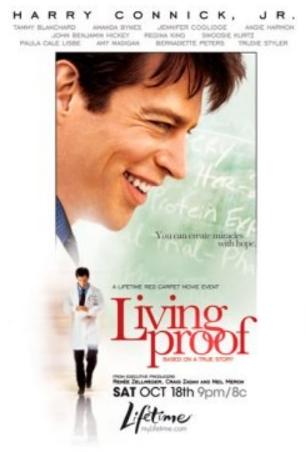

電影《生存證明》(2008)海報。講述了著名醫(yī)生丹尼斯史萊門研制一種治療乳腺癌的新藥“賀癌平”(Herceptin)的感人過程。

從我們身體的角度來看,癌癥是對我們生存和健康的威脅,而從細胞的角度來看,癌細胞只是在做這個星球上所有其他生物都在做的事情:在其所處的生態(tài)環(huán)境當中不斷演化,哪怕有時其演化方式會給其所屬的系統(tǒng)帶來滅頂之災。這就造成一種看似自相矛盾的演化局面:演化過程青睞能更好地抑制癌癥發(fā)生的身體,但演化同時也讓體內具有癌細胞特征(例如快速增殖和高新陳代謝率)的細胞更有優(yōu)勢。兩者如何并存?一方面,演化有利于癌細胞,另一方面演化又需要抑制癌癥。

我們體內細胞之間合作的規(guī)模是相當驚人的。然而,更令人嘆為觀止的是,面對體內細胞的作弊與叛變,我們的身體展現出了強大的韌性——面臨癌癥的威脅,我們仍然能生存下來,并繁衍不息。數十億年來,多細胞生物體已演化出多種不同的癌癥抑制機制。這些癌癥抑制系統(tǒng)使我們得以將叛變的細胞圈在可控范圍之內。通過考察不同的物種,我們也可以看到類似的癌癥抑制系統(tǒng)的種類之豐富、威力之強大,并從中得到啟發(fā),從而找到更有效的治療癌癥的方法。鳳頭仙人掌可以與體內的“癌組織”共同生存長達數十年之久,或許我們人類也可以做到。

在我了解癌癥演化上的本質之前,我覺得癌癥不過是一種沒有多大意思的疾病。我的研究工作集中在與生命演化有關的深層而根本的問題上:為什么這么多生物都具有社會性?在群體里所謂的作弊者隨時可能大量出現的情況下,是什么促成了個體之間持久而穩(wěn)定的合作關系?我的研究興趣側重于理論問題,因此我總是回避那種看起來有大量事實需要記憶,又缺乏一個理論框架將這些事實整合在一起的研究主題。癌癥似乎就是一個這樣的研究主題——沒有理論基礎,只有大量關于這個機制那個機制的研究,當中卻沒有蘊含什么基本原理等待我去發(fā)現。癌癥對人類健康影響重大,因此當然值得研究,只是我個人對研究它沒有興趣。

兩種不同尺度上的演化的角逐,正是癌癥存在的緣由

后來,我到了亞利桑那大學進行博士后研究,開始與約翰·佩珀(JohnPepper)合作,他是腫瘤演化研究的先驅之一,這在當時還是一個嶄新的研究領域。我意識到,癌癥其實就是我已經在研究的主題在細胞層面上的實例:在作弊者存在的情況下,大規(guī)模的演化系統(tǒng)如何克服困難,維持個體間的合作關系。

我對癌癥的看法開始改變,意識到癌癥也是在我們體內的生態(tài)系統(tǒng)中不斷演化的一種“生物”,它同樣遵循著其他所有演化和生態(tài)系統(tǒng)都遵循的法則。將癌癥放到演化生物學的框架中為我們理解其復雜性提供了一個切入點。

20世紀演化思想先驅之一、偉大的演化生物學家特奧多修斯·多布任斯基(Theodosius Dobzhansky)曾經說過:“不從演化角度來理解,生物學就沒有任何意義。”我意識到,此前,癌癥生物學對我來說毫無章法,是因為我沒有從演化和生態(tài)學的角度來思考癌癥。

如果多布任斯基今天還健在的話,他可能會說:“不從演化角度來理解,癌癥生物學就沒有任何意義。”演化、生態(tài)學和合作理論為我們理解癌癥為何如此復雜、強大而充滿破壞力提供了一個切入點,可以幫助我們更好地理解我們自己。它們同樣也可以幫助我們理解癌癥如何塑造了——并繼續(xù)塑造著——所有的多細胞生物。

演化論從兩個層面解釋了癌癥。首先,它告訴我們人體細胞當中發(fā)生的演化(通常被稱為體細胞演化)如何導致了癌癥的發(fā)生。癌癥將演化直接呈現在我們眼前:我們體內的細胞正處在不斷的演化中,它們適應環(huán)境的能力各不相同,有些細胞增殖速度更快,存活時間更長,因此這些細胞會在下一代中占比更多,最終主導整個細胞群落。這是自然選擇下的演化,同樣的過程也推動著自然界中的生物演化。

此外,演化論也有助于解釋為什么癌癥在地球上的生命歷程當中會一直存在。生物已經經歷了數百萬年的演化來阻止癌癥的發(fā)生,也就是讓體細胞的演化保持受控狀態(tài),我們也因此能夠擁有足夠長的壽命,取得演化上的成功。這些癌癥抑制系統(tǒng)讓多細胞生命的出現成為可能——如果沒有它們,多細胞生物永遠也無法克服內部細胞作弊和叛變所帶來的挑戰(zhàn)。然而,這些癌癥抑制系統(tǒng)并非十全十美,從演化上來講,把將來有可能癌變的細胞百分百地控制住是不可能的。

電影《抗癌的我》(2011)劇照。

我們之所以不能完全抑制癌癥發(fā)生,有多個原因,每個原因都有其獨特之處。例如,其中一個原因是生物要在抑制癌癥與其他影響生物適應性的特性(例如生育能力)之間權衡利弊。有些情況下,生物的低患癌風險與低生育能力之間存在相關性,從而給抑制癌癥的生物造成了一種演化上的困境。

此外,我們過去和現在所處的生存環(huán)境不盡相同:諸如香煙之類會誘導基因變異的物質,以及體力活動減少等生活方式的改變,讓我們更易身患癌癥。另外還有一個更加奇特的原因:在我們生長的過程中,我們遺傳自父親的基因與母親的基因之間發(fā)生著一場戰(zhàn)爭,遺傳自父親的某些基因,其功能在表觀遺傳上被設定為促進細胞生長和增殖,從而增加了我們患癌的風險。細胞通過體細胞演化在體內不斷變化,而身體卻無法演化出完全抑制體細胞演化的能力,兩種不同尺度上的演化的角逐,正是癌癥存在的緣由。

只要有多細胞生物的存在,癌癥就不會消失

體內的環(huán)境會對可能癌變的細胞產生極大的影響,決定其是死亡還是生存下來并繁衍肆虐。在癌癥生物學這門學科中,腫瘤所處的環(huán)境被稱作腫瘤微環(huán)境,本質上就是腫瘤所處的生態(tài)系統(tǒng),它與自然界中的生態(tài)系統(tǒng)有很多相似性。腫瘤的生態(tài)系統(tǒng)能夠提供必需的資源,使得腫瘤細胞得以生存并不斷繁衍;不過,當資源耗盡,代謝廢物積聚過多,免疫系統(tǒng)開始“獵殺”癌細胞時,這個生態(tài)系統(tǒng)也會給癌細胞的生存造成威脅。

癌細胞會改變其周圍的環(huán)境。例如,它們會不斷消耗葡萄糖等資源,使得相鄰細胞的資源供應減少,把諸如酸之類的代謝廢物留在環(huán)境中。但是,這些變化會破壞癌細胞所處的生態(tài)環(huán)境,使癌細胞在其中難以存活。對微環(huán)境的破壞也會給癌細胞造成選擇壓力,迫使它們轉移到其他地方去:能轉移到體內更適合生存的其他環(huán)境的癌細胞將會留下更多的后代細胞,從而推動了癌細胞向侵襲性和易轉移的方向演化。要理解癌癥的發(fā)生和發(fā)展過程,生態(tài)學角度的思考至關重要。正如我們不了解生物周圍的生存環(huán)境就無法了解它們如何以及為何演化一樣,如果不了解惡性腫瘤內部以及其周圍的生態(tài)環(huán)境變化的話,我們也無法理解癌癥的演化方式和原因。

人們常常把癌癥比喻成一場戰(zhàn)爭——病人在其中“戰(zhàn)斗”“拼殺”,最終“勝利”或“失敗”。戰(zhàn)爭的隱喻鏗鏘有力,極富感染力,有利于我們調動一切力量來支持癌癥研究,用一個共同的目標把人們緊緊地團結起來。但這樣的比喻也可能會誤導人,因為癌癥本質上是我們身體的一部分,我們無法將其徹底清除。如果我們將癌癥視為要根除的敵人,那么對癌癥采取激進的治療方法似乎是個好主意。但是,我們不看清癌癥的本質——癌細胞各不相同,而且會隨著我們采取的各種癌癥治療手段不斷演化,我們就可能會對比較溫和的治療手段所產生的效果認識不足,甚或完全否定。

電影《星運里的錯》(2014)劇照。

戰(zhàn)爭的隱喻鼓勵我們用激進的眼光來看待癌癥,還可能會導致其他后果。我們用大劑量藥物治療癌癥時,會給具有抗藥性的細胞帶來演化上的優(yōu)勢,從而降低長期治療和控制的效果。對于癌癥晚期的患者,采用最高劑量的療法通常并非理想策略。用激進的態(tài)度對待癌癥也可能對癌癥預防產生負面影響。當人們看到關于癌癥的戰(zhàn)爭隱喻時,會更少去采取某些能夠預防癌癥的措施,比如戒煙。此外,與治療有關的激進的詞語也會給患者及其家屬帶來更多的心理壓力和負擔。

癌癥并不是通常意義上我們所說的敵人。癌癥并非一支行動有序、整齊劃一的軍隊,團結一致,欲置我們于死地而后快。相反,它只是一群無組織無紀律、各不相同的細胞,面對治療會做出各種各樣的反應。與癌癥的戰(zhàn)斗,是與一個不可避免的過程——演化——的戰(zhàn)斗。我們可以使這個過程放慢腳步,或者改變其行進的方向,但我們不能讓它停止。

癌癥是演化的實體象征,是我們體內的演化。我們之所以會患上癌癥,正是因為我們是由一群在我們一生當中不斷演化的細胞組成。我們這個星球上只要有多細胞生物的存在,癌癥就不會消失。我們越早認識并接受這一點,就能越早利用我們的知識來有效地控制它。

我們無法贏得與演化過程的戰(zhàn)爭,我們無法贏得與我們體內生態(tài)變化過程的戰(zhàn)爭,我們也無法贏得與在多細胞合作的過程中搭順風車的細胞的戰(zhàn)爭。不過,我們可以改變這個過程,降低它對我們的傷害;我們可以更好地理解它,采取某些措施,把癌癥變得更加良性、溫和——換句話說,把癌癥變成可以與我們和平相處的東西。

一種是唯有斬草除根,否則誓不罷休,另一種則是嘗試利用癌癥的弱點將它控制住——抗癌戰(zhàn)爭的兩種策略,就像雅典娜和阿瑞斯這兩位希臘戰(zhàn)神各自的戰(zhàn)爭策略一樣,形成了鮮明的對比。

我在一個希臘家庭中長大,一開始住在雅典,后來搬到了芝加哥的郊區(qū),希臘神話是我童年的重要組成部分。很長一段時間里,我是由祖母雅典娜(我的名字就是隨她)撫養(yǎng)的,我自然對了解與自己同名的女神很感興趣。雅典娜是一位女神,她代表著智慧與戰(zhàn)爭;但她并不掌管一切戰(zhàn)爭,她是戰(zhàn)略決策的女神。雅典娜的獲勝并非通過粗暴的武力,而是準確認識戰(zhàn)爭目標,對敵人的弱點了如指掌,最后以最小的代價取得勝利,以免傷及無辜。而戰(zhàn)神阿瑞斯在戰(zhàn)爭當中則總是以最大的侵略性,不惜一切代價,給敵人造成最大的傷害。

以上兩種方式哪種更適合對付癌癥?我們應該像戰(zhàn)神阿瑞斯一樣訴諸蠻力,還是應該像雅典娜一樣制定一個充分利用敵人弱點的戰(zhàn)略?根據我們目前對癌癥的了解,很明顯是雅典娜的策略更有可能延長癌癥患者的壽命,同時也改善他們的生活質量。(我之所以這么說,并不是因為我的名字隨她。)

作為多細胞生命體,我們一生中不可避免地要與癌癥相伴。癌癥不僅僅是一種疾病,它更是一扇窗口,能夠幫助我們探索生命的起源、認識大規(guī)模合作所面臨的難題、理解多細胞生物的本質以及演化過程本身的奧秘。

作者丨[美]雅典娜·阿克蒂皮斯

摘編丨安也

編輯丨張進

導語校對丨陳荻雁

APP--雙知雙行:

APP--雙知雙行: